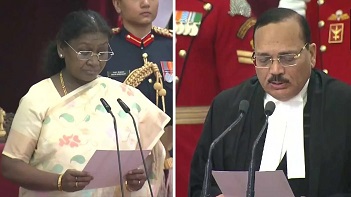

न्याय के शिखर पर हिंदी: सीजेआई की शपथ से खुला नई दिशा का द्वार।भारत की न्यायपालिका में भाषा के प्रश्न पर लंबे समय से विमर्श चलता रहा है। ऐसे में जब मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा हिंदी में शपथ ग्रहण जैसी ऐतिहासिक घटना सामने आती है, तो यह न केवल संवैधानिक दायरे में भाषायी समानता के भाव को मजबूती देती है, बल्कि न्याय और जनसामान्य के बीच दूरी कम करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होती है। इस घटना ने यह संदेश दिया कि न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति भी भारतीय भाषाओं के महत्व को न केवल समझता है, बल्कि उसे प्रतिष्ठा दिलाने का साहस भी रखता है। न्याय के शिखर पर हिंदी: सीजेआई की शपथ से खुला नई दिशा का द्वार

देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हिंदी में शपथ लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बन गए। वास्तव में, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेने के गहरे निहितार्थ हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का हिंदी में शपथ लेना भारत की राजभाषा के संवैधानिक सम्मान का प्रतीक है। यह कदम न केवल संविधान के अनुच्छेद 343 और 348 के उद्देश्य को पूरा करता है, बल्कि न्याय प्रणाली को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाता है। हिंदी में शपथ लेना हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारी सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करता है तथा अन्य न्यायिक संस्थाओं और सरकारी विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का शानदार व जानदार उदाहरण भी पेश करता है। इस तरह यह कदम राजभाषा के सम्मान, न्याय तक पहुँच की समानता और राष्ट्रीय गौरव का प्रत्यक्ष संदेश देता है। यहां यह भी कहना ग़लत नहीं होगा कि हिंदी में शपथ लेने, हिंदी में हस्ताक्षर करने, हिंदी में लिखने, बोलने, पढ़ने और सुनने से हिंदी का वास्तविक विकास संभव है। भाषा केवल औपचारिक मान्यता से नहीं, बल्कि इसके दैनिक प्रयोग से ही मजबूत होती है। जब लोग सरकारी कामकाज, शिक्षा और संवाद में हिंदी का अधिक प्रयोग करेंगे, तो यह हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त बनाएगी और राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को मजबूत करेगी। इसके साथ ही ज्ञान और सूचना तक पहुँच आसान होगी, लोगों में भाषाई स्वाभिमान बढ़ेगा और आपसी समझ व सहयोग में सहजता आएगी। व्यावहारिक प्रयोग ही किसी भाषा की असली शक्ति और विकास का आधार है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेने के गहरे निहितार्थ इस रूप में भी हैं कि पिछले कुछ समय में देश में हिन्दी विरोध की राजनीति कई रूपों में सामने आई है। ऐसे समय में जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ लेकर न केवल भाषा का गौरव बढ़ाया है, बल्कि उनका यह कदम हिंदी को राजभाषा के रूप में सशक्त बनाने और जनता के बीच इसकी उपयोगिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस तरह के उदाहरण अन्य अधिकारियों और नागरिकों को भी अपनी मातृभाषा में काम करने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहरहाल, हिंदी विरोध राजनीति की बात करें तो कभी भाषा थोपने के आरोपों के रूप में, तो कभी क्षेत्रीय पहचान बनाम राष्ट्रीय पहचान की बहस के रूप में यह सामने आई है। कई राज्यों में लोग महसूस करते हैं कि हिन्दी के नाम पर उनकी स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को पीछे धकेला जा रहा है, जबकि दूसरी ओर कुछ समूह हिन्दी को एक साझा सेतु-भाषा मानते हुए उसके विस्तार की मांग करते हैं। इसी आपसी खींचतान ने भाषा को संवाद का माध्यम बनाने के बजाय कहीं न कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण का औजार बना दिया है।बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज़ादी के बाद भारत में हिन्दी भाषा को लेकर दो तरह की प्रवृत्तियाँ उभरकर सामने आईं।मसलन, एक ओर हिन्दी को राष्ट्रीय एकता की भाषा मानते हुए उसके पक्ष में आंदोलन हुए, तो दूसरी ओर कई राज्यों में हिन्दी के विरोध में भी तीव्र प्रतिक्रियाएँ भी देखी गईं। आजादी से या यूं कहें कि वर्ष 1947 से 1950 के बीच हिन्दी को राजभाषा बनाने की मांग तेज थी, जिसके लिए विभिन्न संगठनों और नेताओं ने व्यापक अभियान चलाए।

बाद में 1960–70 के दशक में ‘अंग्रेज़ी हटाओ’ आंदोलन भी उत्तर भारत में मजबूत हुआ, जिसमें सरकारी कामकाज और शिक्षा में हिन्दी के पूर्ण उपयोग की मांग रखी गई। इसी दौरान दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में हिन्दी थोपे जाने के डर से बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और 1965 में हुए तमिलनाडु हिन्दी-विरोध आंदोलन ने राष्ट्रीय भाषा-बहस को नया रूप दिया। इन विरोध प्रदर्शनों का प्रभाव यह रहा कि हिन्दी को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव कमजोर पड़ गया और भारत ने बहुभाषी व्यवस्था को अपनाते हुए अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी समान महत्व दिया। इस तरह हिन्दी के पक्ष और विरोध दोनों आंदोलनों ने मिलकर भारत की भाषा-नीति को संतुलित और विविधतापूर्ण दिशा दी। हमारे देश में हिंदी का प्रचार-प्रसार धीरे-धीरे कई ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के जरिए हुआ। उदाहरण के तौर पर भक्ति आंदोलन के संतों ने सरल बोलचाल की भाषा में रचनाएँ लिखकर हिंदी को आमजन तक पहुँचाया। बाद में प्रिंटिंग प्रेस और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने हिंदी को साहित्य, पत्रकारिता और विद्यालयों में मजबूत आधार दिया।कटु सत्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में उभरी और नेताओं ने इसे जन-भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।

आज़ादी के बाद हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा(आफिशियल लैंग्वेज) का दर्जा मिला, जिससे प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यों में इसका उपयोग लगातार बढ़ा। इसके साथ ही फिल्मों, रेडियो, टीवी, अख़बारों और आज के डिजिटल मीडिया ने पूरे देश में हिंदी को लोकप्रिय भाषा बना दिया। इस प्रकार हिंदी का प्रसार परंपरा, स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा, मीडिया और संविधान सभी के सामूहिक प्रयास से हुआ। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं आज हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में शामिल है और लगभग 60 करोड़ से अधिक(609 मिलियन) लोग इसे बोलते या समझते हैं, जिससे यह दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। भारत के अलावा नेपाल, फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय समुदाय के कारण इसका उपयोग बढ़ा है। डिजिटल मीडिया, फिल्मों और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने भी हिंदी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी का स्थान अभी सीमित है, फिर भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और यह वैश्विक भाषा के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। गौरतलब है कि भारत में हिंदी आज सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 52.83 करोड़ लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जो देश की कुल आबादी का 43.63% हिस्सा है।

यदि उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए जो हिंदी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में बोलते-समझते हैं, तो यह संख्या बढ़कर 57% से अधिक तक पहुँच जाती है। पिछले चार दशकों में हिंदी बोलने वालों में लगातार वृद्धि हुई है, और यह सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही-बल्कि दक्षिण व पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसकी समझ और प्रयोग बढ़ा है। साहित्य, सिनेमा, टीवी, डिजिटल मीडिया और संगीत ने हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुँचाया है, यहाँ तक कि वे क्षेत्र भी आज हिंदी को समझते-बोलते हैं जहाँ कभी इसके विरोध की राजनीति प्रबल थी। हाल फिलहाल, पाठकों को बताता चलूं कि देश की उच्च न्यायपालिका(हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) में हिंदी का प्रयोग वर्जित रहा है। गौरतलब है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और अधिकांश हाईकोर्टों में कामकाज की मुख्य भाषा अंग्रेज़ी ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालयों को विशेष अनुमति दी गई है कि वे अदालत में दायरियों(वे सभी दस्तावेज़, आवेदन, प्रार्थना-पत्र और कागज़ात जो किसी केस को शुरू करने, आगे बढ़ाने या अदालत के सामने रखने के लिए दायर किए जाते हैं) बहस और सामान्य कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इन राज्यों की सरकारी भाषा हिन्दी होने के कारण अदालतों में इसका उपयोग काफी व्यापक है। फिर भी अंतिम न्यायिक आदेश, निर्णय और आधिकारिक दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में ही जारी किए जाते हैं या उनका अंग्रेज़ी अनुवाद आवश्यक होता है।

इसलिए कहा जा सकता है कि इन चारों राज्यों के हाईकोर्टों में हिन्दी का प्रयोग वैकल्पिक और व्यवहारिक रूप से मौजूद है, लेकिन अंग्रेज़ी अब भी मुख्य न्यायिक भाषा बनी हुई है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की मुख्य भाषा अंग्रेज़ी है। मतलब यह है कि इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय, आदेश तथा वाद-विवाद आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही होंगे। हालांकि, अनुच्छेद 348(2) के अनुसार, भारत की सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की भाषा अंग्रेज़ी होगी तथा किसी दस्तावेज़ को अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में पेश करने के लिए विशेष कानूनी अनुमति आवश्यक है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में एकसमान और सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि आदेश और सुनवाई में स्पष्टता बनी रहे।

इस प्रकार, अनुच्छेद 348(2) न्यायिक कार्यवाही में भाषा के नियमों को स्पष्ट करता है और केवल कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में ही अन्य भाषाओं के उपयोग की इजाजत देता है। पाठकों को बताता चलूं कि इसी अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को केंद्र की अनुमति लेकर अपने हाईकोर्ट में हिंदी के प्रयोग की अनुमति मिली है, बाबजूद इसके फैसलों की आधिकारिक प्रति अंग्रेज़ी में ही मानी जाती है। यही कारण है कि हमारे देश में न्यायपालिका की भाषा अंग्रेज़ी केंद्र में होते हुए भी, कुछ हाईकोर्टों में क्षेत्रीय भाषाओं का सीमित उपयोग भी संभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान के अनुच्छेद 348(1)(अ) के मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कामकाज अंग्रेज़ी में ही होता है, जब तक कि संसद इस नियम को बदल न दे। लेकिन अनुच्छेद 348(2) कहता है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से चाहे, तो वह अपने हाईकोर्ट में हिंदी या किसी दूसरी आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकता है।

पाठक जानते हैं कि देश के ज़्यादातर हाईकोर्ट आज भी हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते, और इसकी मुख्य वजह कानून नहीं, बल्कि राजनीति है। कितने आश्चर्य की बात है कि कई गैर-हिंदीभाषी राज्यों के नेता भी राष्ट्रीय मंच पर हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उनकी यह सोच है कि इससे वे ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि सरकारें भी राजनीतिक दबाव के कारण कानून बदलकर हिंदी को न्याय की भाषा बनाने का साहस नहीं दिखा पाईं। जैसा कि इस आलेख में ऊपर बताया जा चुका है कि हमारे देश में 52 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और लगभग 80-90 प्रतिशत लोग इसे समझते हैं, इसलिए अदालतों में हिंदी का उपयोग स्वाभाविक और ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की हिंदी वेबसाइट, एआई अनुवाद तकनीक और मुख्य न्यायाधीश द्वारा हिंदी में शपथ-ये सब दिखाते हैं कि न्यायपालिका हिंदी को महत्व दे रही है। उम्मीद की जा सकती है कि अब धीरे-धीरे अदालतों से अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म हो सकेगा और इनमें हिंदी स्थापित होगी। निस्संदेह, अंग्रेजी भी सभी भाषाओं की भांति बहुत अच्छी भाषा है और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी इसे समझते,बोलते,लिखते,पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारे देश की भाषा हिंदी है, हमें हमारी भाषा को लेकर कोई झिझक,शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रीय चेतना, शिक्षा, साहित्य और जनजागरण का सबसे प्रभावी साधन माना है। वे कहते थे कि जिस राष्ट्र की भाषा विकसित होती है, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि-‘निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल॥’ अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक रूप से समझी जाने वाली, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी को न्याय की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए।अंत में यही कहूंगा कि भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन भारत की आत्मा हिंदी में बसती है।मुख्य न्यायाधीश द्वारा हिंदी में शपथ लेना यही संकेत देता है कि हिंदी अब राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की भाषा बनने की दिशा में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रही है। यह कदम न केवल भाषाई गौरव का प्रतीक है, बल्कि उस व्यापक सोच का भी हिस्सा है, जिसमें देश की विभिन्न भाषाएँ मिलकर एक साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती हैं।

सीजेआई की हिंदी में शपथ केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक बदलाव है जिसने न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं की भूमिका पर नए विमर्श का द्वार खोल दिया है। यह कदम बताता है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ तभी पूरी तरह जीवंत बनेंगी, जब वे जनता की भाषा, भाव और संवेदना से जुड़ी होंगी। न्याय के शिखर पर हिंदी: सीजेआई की शपथ से खुला नई दिशा का द्वार